Plans de gestion de crise : POI, PPI, PSI, PDI, PPRT — Comprendre l’architecture française

Les plans de gestion de crise en France forment un système cohérent mais souvent mal compris.

Ils organisent la réponse aux accidents industriels à plusieurs niveaux : sur site (exploitant), hors site (préfecture), infrastructures (réseaux), moyens incendie, et prévention territoriale.

Dans ce guide, vous comprendrez qui fait quoi, quand, et comment les plans s’articulent en situation réelle.

En bref : POI (sur site), PPI (population), PSI (canalisations), PDI (défense incendie), PPRT (urbanisme).

Introduction : comprendre les plans de gestion de crise en France

Dans l’industrie, la question n’est pas de savoir si une crise surviendra, mais quand et comment l’organisation y fera face. Incendie, fuite toxique, explosion, pollution, panne critique… Chaque installation, qu’elle soit classée ICPE ou Seveso, doit être capable de réagir vite, efficacement et de manière coordonnée.

C’est précisément le rôle des différents plans de gestion de crise : POI, PPI, PSI, PDI et PPRT.

Ces dispositifs, souvent perçus comme techniques ou réglementaires, constituent en réalité l’ossature de la réponse d’urgence industrielle. Ils définissent qui fait quoi, quand, comment et avec quels moyens, aussi bien à l’intérieur du site qu’au niveau des autorités publiques. Ensemble, ils forment un système cohérent qui vise à protéger les personnes, l’environnement, les riverains et les installations.

Comprendre leur logique, leurs différences et leur articulation est indispensable pour tout responsable HSE, dirigeant, exploitant ou acteur de la sécurité industrielle. Ce guide propose une lecture claire et opérationnelle de ces plans, afin de mieux les concevoir, les maintenir et les activer en cas de besoin.

Pourquoi un plan de gestion de crise bien préparé change tout

Les accidents industriels rappellent régulièrement qu’aucun système n’est infaillible. Qu’il s’agisse d’un rejet accidentel de produit dangereux, d’un incendie, d’une explosion ou d’une rupture de canalisation, l’événement critique surgit souvent sans prévenir.

Ce qui fait alors la différence, ce n’est pas la chance, mais la préparation. En matière de risques technologiques, la gestion de crise repose sur une conviction fondamentale : l’efficacité de la réponse dépend de l’anticipation.

Autrement dit, une organisation n’est réellement prête que si ses acteurs ont défini à l’avance qui fait quoi, quand et comment. Cette anticipation s’incarne dans un ensemble de plans, construits, validés et régulièrement testés.

Ils encadrent la manière dont les exploitants, les secours, les collectivités et l’État coopèrent pour protéger les personnes, les biens et l’environnement.

Ces dispositifs ne relèvent pas d’une logique administrative : ils traduisent la volonté d’organiser une réponse collective, coordonnée et opérationnelle face à l’imprévu.

Une planification issue de l’expérience

L’architecture actuelle de la gestion de crise française s’est forgée à partir des retours d’expérience des grands accidents : Feyzin (1966), AZF (2001), Lubrizol (2019)…

Chaque événement a révélé des failles de coordination, de communication ou d’articulation entre l’ensemble des acteurs.

Progressivement, le cadre réglementaire s’est renforcé pour aboutir à un dispositif intégré, reposant sur cinq plans principaux :

- POI (Plan d’Opération Interne) : réponse immédiate de l’exploitant sur son site.

- PPI (Plan Particulier d’Intervention) : coordination préfectorale et protection des populations.

- PSI (Plan de Sécurité et d’Intervention) : prévention et intervention sur les canalisations de transport.

- PDI (Plan de Défense Incendie) : garantie des moyens hydrauliques nécessaires à la lutte contre le feu.

- PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) : maîtrise de l’urbanisation et réduction de la vulnérabilité des riverains.

Ces cinq plans constituent la colonne vertébrale de la gestion de crise lors d’événements majeurs en France.

Ils s’articulent dans une logique de complémentarité : de l’exploitant vers la préfecture, de la prévention à la réaction, du technique au stratégique.

De la réaction à la résilience

La force du dispositif réside dans son approche systémique : la gestion de crise n’est pas une succession de gestes techniques, mais une organisation collective, fondée sur la connaissance partagée des risques et la clarté des responsabilités.

Préparer, c’est non seulement définir des procédures, mais aussi instaurer une culture commune de la vigilance et de la coordination.

C’est ce socle que nous allons explorer dans les sections suivantes : comprendre comment la France a structuré cette architecture, quels acteurs en sont responsables, et comment ces plans (POI, PPI, PSI, PDI, PPRT) s’articulent pour former une réponse cohérente et efficace face aux accidents majeurs.

2. Une architecture française unique pour gérer les risques industriels : de la prévention à la réponse d’urgence

Ce dispositif ne vise pas seulement à organiser la réaction en cas d’urgence, mais à garantir que chaque acteur qu’il soit public ou privé, connaisse précisément son rôle avant, pendant et après l’événement.

Cette planification s’inscrit dans une logique de responsabilité partagée, où la cohérence du système dépend autant de la préparation technique que de la coordination institutionnelle.

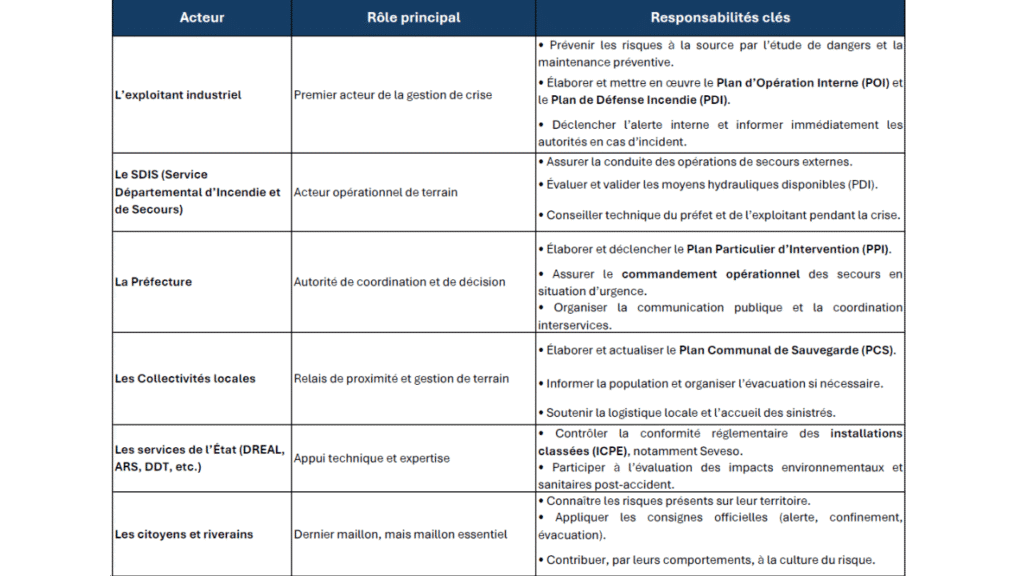

2.1. Une chaîne de responsabilités clairement définie

La gestion de crise technologique mobilise une pluralité d’acteurs.

Chacun intervient dans un champ précis, selon un cadre réglementaire défini, mais leur efficacité repose sur la capacité à coopérer et à communiquer sans délai.

Cette répartition n’est pas théorique : elle conditionne l’efficacité de la chaîne d’intervention.

Une gestion de crise performante suppose que chacun connaisse non seulement son rôle, mais aussi celui des autres.

2.2. Des plans adaptés à chaque niveau d’action

L’un des atouts du modèle français réside dans sa structuration en niveaux complémentaires d’action, garantissant une réponse graduée selon l’ampleur de l’événement.

- Le niveau interne : géré par l’exploitant, il correspond à la maîtrise de l’incident à la source.

→ Plans concernés : POI, PDI. - Le niveau externe : piloté par la préfecture, il coordonne les secours et la protection des populations.

→ Plan concerné : PPI. - Le niveau sectoriel : spécifique à certaines infrastructures linéaires (transport de matières dangereuses).

→ Plan concerné : PSI. - Le niveau territorial : il agit à plus long terme sur l’aménagement et la réduction de la vulnérabilité.

→ Plan concerné : PPRT.

Cette hiérarchie des plans assure la cohérence d’ensemble : du site vers le territoire, du particulier vers le collectif.

Elle illustre la philosophie du système français : prévenir autant que possible, coordonner dès que nécessaire, protéger en toutes circonstances.

3. Les cinq piliers de la gestion de crise technologique

L’efficacité du dispositif français repose sur cinq plans complémentaires.

Chacun répond à une logique spécifique : anticiper, agir, coordonner, protéger ou prévenir à long terme.

Ensemble, ils assurent la continuité entre la maîtrise du risque sur site et la sauvegarde du territoire.

3.1. POI – Plan d’Opération Interne (POI) : agir vite, sur le site

Le Plan d’Opération Interne (POI) est le premier maillon de la chaîne de gestion de crise.

Il s’applique au sein même de l’établissement, dès qu’un incident ou un accident est détecté.

Son objectif : protéger le personnel, limiter les effets et prévenir toute extension à l’extérieur du site.

Élaboré par l’exploitant et validé par la préfecture, le POI définit l’organisation interne de crise :

les rôles de chacun, les chaînes d’alerte, les procédures d’urgence, les moyens mobilisables et les scénarios d’accident.

Il doit être connu, testé et mis à jour régulièrement.

C’est la base de tout exercice conjoint avec le SDIS et la première ligne de défense avant l’arrivée des secours publics.

3.2. PPI – Plan Particulier d’Intervention (PPI) : coordonner la réponse externe

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) relève de la responsabilité du préfet.

Il complète le POI en organisant la protection des populations et la coordination des secours publics lorsque les effets d’un accident peuvent dépasser le site.

Le PPI fixe les zones d’effets, les périmètres d’intervention, les itinéraires d’évacuation et les mesures d’alerte.

Il précise comment l’État, les collectivités et l’exploitant s’organisent pour informer, protéger et secourir.

Chaque PPI est testé régulièrement dans le cadre d’exercices de sécurité civile.

Le PPI incarne la réponse collective à un événement industriel majeur : le pivot entre la gestion interne de l’exploitant et la sauvegarde du territoire.

3.3. PSI – Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) : sécuriser les réseaux de transport

Le Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) s’applique aux canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Il définit les mesures de prévention, de surveillance et d’intervention en cas de fuite ou de rupture sur le réseau.

Le PSI décrit la configuration technique du réseau, les zones sensibles traversées, les procédures d’alerte et les moyens d’intervention.

Il prévoit la coordination entre l’exploitant, les préfectures, les SDIS et les communes concernées.

En cas d’incident, il garantit une réaction immédiate : coupure du tronçon, mise en sécurité de la population, appui aux secours.

C’est aussi un outil de prévention structurelle, grâce à la surveillance continue et aux contrôles périodiques.

3.4. Plan de Défense Incendie (PDI) : garantir les moyens de lutte

Le Plan de Défense Incendie (PDI) vise à assurer la disponibilité et la suffisance des moyens hydrauliques nécessaires à la lutte contre le feu, pour les secours internes comme externes.

Il recense les points d’eau, les débits disponibles, les plans d’alimentation, les moyens d’extinction et les dispositifs de redondance.

Dans le domaine industriel, le PDI s’intègre étroitement au POI et fait souvent l’objet de conventions avec le SDIS.

Il permet de s’assurer que les besoins identifiés dans les scénarios d’accidents disposent de ressources adaptées, même en cas de défaillance d’un réseau.

Plus qu’un document technique, le PDI est un outil opérationnel : il conditionne la rapidité et l’efficacité de la réponse incendie.

3.5. PPRT – Plan de Prévention des Risques Technologiques : protéger durablement les territoires

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) constitue le volet amont et territorial du dispositif.

Établi par le préfet autour des établissements Seveso seuil haut, il vise à maîtriser l’urbanisation et à réduire la vulnérabilité des zones exposées.

Le PPRT s’appuie sur les études de dangers des exploitants pour définir les zones d’effets, les restrictions de construction et les mesures foncières ou techniques.

Il agit sur le temps long : prévenir avant d’avoir à réagir, en inscrivant la prévention dans la planification territoriale.

C’est le lien entre la sécurité industrielle et l’aménagement du territoire, là où la résilience devient une politique publique.

3.6. Une logique d’ensemble : complémentarité et continuité

Ces cinq plans ne fonctionnent pas de manière isolée.

Ils se complètent et s’emboîtent selon une logique de gradation :

- le POI gère la situation sur site ;

- le PPI prend le relais si les effets dépassent le périmètre industriel ;

- le PSI assure la sécurité sur les infrastructures de transport ;

- le PDI garantit les moyens techniques d’intervention ;

- le PPRT agit en amont pour éviter l’exposition des populations.

Ensemble, ils forment la colonne vertébrale de la planification de crise technologique française, un système qui associe préparation, coordination et résilience territoriale.

4. Quand la mécanique s’enclenche : l’articulation des plans en situation réelle

Lorsqu’un accident industriel survient, la gestion de crise repose sur une succession d’actions prévues et coordonnées.

Ces actions s’appuient sur les plans présentés précédemment — POI, PPI, PSI, PDI et PPRT —, déclenchés selon la nature, la gravité et l’extension de l’événement.

Chaque plan correspond à un niveau de responsabilité précis, mais leur efficacité repose avant tout sur leur articulation opérationnelle.

4.1. Du signal faible à la crise : les premières minutes

Tout incident majeur commence souvent par un signal faible, événement mineur : une fuite, une alarme, un dysfonctionnement.

La première étape consiste à détecter, alerter et confirmer la nature du danger.

Cette phase relève entièrement de l’exploitant, qui active alors son Plan d’Opération Interne (POI).

Les actions immédiates visent à :

- protéger le personnel et confiner la zone affectée ;

- stopper ou limiter les rejets ;

- informer les secours publics selon les modalités définies avec le SDIS.

Le chef d’établissement conserve la responsabilité de la gestion de l’événement tant que les effets restent confinés à l’intérieur du site.

C’est dans ces premières minutes que se joue souvent la maîtrise de la situation.

4.2. Passage à la coordination externe : déclenchement du PPI

Dès lors que les conséquences potentielles dépassent les limites de l’établissement, par exemple un panache toxique ou un risque d’explosion susceptible d’affecter le voisinage, le préfet peut activer le Plan Particulier d’Intervention (PPI).

Ce passage marque un changement d’échelle : la gestion devient interinstitutionnelle.

Le Centre Opérationnel Départemental (COD) est alors ouvert à la préfecture.

Il réunit les services de l’État (SDIS, DREAL, ARS, gendarmerie, etc.) et assure la coordination générale.

Les maires activent leurs Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) pour organiser l’alerte, l’évacuation et l’accueil de la population.

L’exploitant reste un acteur central de la cellule technique, en appui permanent du COD.

Ce basculement entre le POI et le PPI illustre la complémentarité entre pilotage industriel et gestion publique de crise.

4.3. Le cas particulier du PSI : les réseaux de transport

Lorsqu’un accident touche une canalisation de transport (gaz, hydrocarbures, produits chimiques), le Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) se déclenche selon une logique similaire, mais adaptée à la spécificité linéaire du réseau.

L’exploitant du réseau engage ses propres procédures de coupure, d’isolement et de purge, tandis que la préfecture et le SDIS sont alertés pour gérer les effets sur le terrain.

La clé réside dans la capacité à localiser rapidement le tronçon affecté, à communiquer avec les communes traversées et à sécuriser la zone.

Le PSI peut agir en parallèle d’un POI voisin ou d’un PPI départemental, démontrant la souplesse et la réactivité du dispositif français.

4.4. Le rôle transversal du PDI : garantir les moyens d’intervention

Quel que soit le plan activé, le Plan de Défense Incendie (PDI) reste un élément transversal.

Il garantit la disponibilité des moyens hydrauliques : réseaux, réserves, pompes, redondances.

En cas de crise, le SDIS s’appuie sur les données du PDI pour confirmer les débits disponibles et coordonner les alimentations en eau entre le site et les ressources extérieures.

Une défaillance de ces dispositifs peut compromettre la maîtrise de l’incident — d’où l’importance de tests conjoints réguliers POI–PPI pour vérifier la compatibilité des moyens.

4.5. Le temps long du PPRT : protéger durablement le territoire

Une fois la crise maîtrisée, le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) retrouve sa vocation première : prévenir les crises futures.

Il agit en amont, mais ses effets se prolongent bien après l’événement, notamment lors des analyses post-accident.

Le PPRT permet de repenser la vulnérabilité du territoire : distances de sécurité, urbanisation, renforcement du bâti, information des riverains.

Il ferme la boucle de la résilience, en intégrant les retours d’expérience dans les politiques d’aménagement et de prévention.

4.6. Un scénario type : de la fuite à la coordination interservices

Prenons l’exemple d’une fuite sur une canalisation d’hydrocarbures à proximité d’un site Seveso :

- L’exploitant du réseau détecte une perte de pression → activation du PSI.

- Le site voisin anticipe un risque d’embrasement → activation du POI.

- Le préfet est informé de la possible propagation → activation du PPI.

- Le SDIS mobilise les moyens hydrauliques définis dans le PDI.

- À plus long terme, la DREAL et la préfecture réévaluent les zones du PPRT concernées.

Ce scénario illustre la chaîne de commandement graduée et la continuité entre prévention, intervention et reconstruction.

Chaque plan s’appuie sur le précédent, garantissant une réponse proportionnée, cohérente et coordonnée.

4.7. Une mécanique qui ne s’improvise pas

L’articulation des plans ne dépend pas uniquement des textes : elle repose sur l’entraînement, la communication et la confiance entre acteurs.

Des exercices conjoints réguliers (POI–PPI, PSI–SDIS, etc.) sont indispensables pour tester la réactivité, la coordination et la compatibilité des moyens.

Cette culture du test et du retour d’expérience transforme la planification en réflexe collectif.

C’est là que réside la véritable résilience française face aux crises technologiques : dans la préparation, le partage et la coopération.

5. Ce que dit la réglementation : un dispositif encadré et éprouvé

Le système français de gestion de crise technologique ne repose pas sur la seule bonne volonté des acteurs.

Il s’appuie sur un ensemble cohérent de textes législatifs et réglementaires, issus du Code de l’environnement, du Code de la sécurité intérieure et de la réglementation incendie.

Ces textes définissent les obligations des exploitants, les responsabilités des autorités et les modalités de coordination entre acteurs publics et privés.

L’objectif n’est pas seulement de se conformer à des prescriptions administratives, mais de garantir la robustesse, la traçabilité et la cohérence de la prévention et de la réponse aux accidents majeurs.

5.1. Un socle législatif solide : le Code de l’environnement

Le Code de l’environnement constitue la pierre angulaire de la prévention des risques technologiques.

Il encadre à la fois la conception des installations, la maîtrise des risques et la préparation à l’urgence.

On y retrouve notamment :

- le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), qui conditionne l’autorisation d’exploiter ;

- les obligations d’étude de dangers et de mise en place d’un Plan d’Opération Interne (POI) ;

- la création des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des sites Seveso seuil haut ;

- les dispositions relatives à la planification des mesures d’urgence et à la coopération avec les secours publics.

Ces textes traduisent une logique claire : identifier les risques, réduire les effets, préparer la réponse.

5.2. Le Code de la sécurité intérieure : le cadre de la protection civile

Le Code de la sécurité intérieure complète le dispositif en précisant le rôle des autorités publiques dans la gestion de crise.

Il fixe les conditions de déclenchement et de mise en œuvre du Plan Particulier d’Intervention (PPI), placé sous l’autorité du préfet.

Ce cadre réglementaire définit :

- la procédure d’élaboration et d’approbation du PPI ;

- les modalités d’information du public ;

- la planification des exercices de sécurité civile ;

- la coordination entre les services de secours, les exploitants et les collectivités.

Cette articulation entre gestion industrielle (POI) et gestion territoriale (PPI) garantit une vision commune des risques, des moyens et des périmètres d’action.

5.3. Textes spécifiques et référentiels techniques

Au-delà des codes, plusieurs décrets, arrêtés et référentiels techniques précisent la mise en œuvre des plans.

Ce corpus a été renforcé à la suite des grands retours d’expérience (AZF, Lubrizol, etc.), pour consolider la prévention et la réactivité.

Parmi les textes majeurs :

- le décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020, qui renforce les obligations applicables aux établissements Seveso, notamment :

- un exercice POI annuel pour les sites Seveso seuil haut ;

- un exercice au moins triennal pour les autres sites soumis à POI ;

- les arrêtés techniques définissant les règles d’élaboration du POI, la sécurité des canalisations de transport (PSI), et les exigences en matière d’études de dangers ;

- le décret relatif à la défense extérieure contre l’incendie, qui encadre la coordination entre exploitants et SDIS.

À ces textes s’ajoutent plusieurs référentiels techniques qui structurent les pratiques :

- les recommandations du GESIP, référence opérationnelle dans la gestion des risques industriels ;

- les référentiels APSAD du CNPP (R6, R13, R81), relatifs à la défense incendie et à la maîtrise des sinistres ;

- les guides DREAL et SDIS, qui déclinent les bonnes pratiques locales et la coordination interservices.

L’ensemble forme un cadre normatif cohérent et évolutif, garantissant que la planification, la formation et l’entraînement s’appuient sur des exigences partagées.

5.4. La logique d’amélioration continue

La réglementation impose non seulement la rédaction des plans, mais aussi leur mise à jour régulière et leur mise à l’épreuve.

Chaque plan doit être révisé pour tenir compte :

- de l’évolution des procédés ou des installations ;

- des retours d’expérience (REX) issus d’accidents ou d’exercices ;

- des modifications du tissu urbain ou des infrastructures voisines.

Cette exigence d’actualisation fait de ces plans des outils vivants, au service de la sécurité collective.

Leur valeur ne réside pas dans leur conformité administrative, mais dans leur capacité à fonctionner en situation réelle.

5.5. Un dispositif reconnu et éprouvé

Grâce à ce cadre réglementaire, la France dispose d’un des systèmes de gestion de crise technologique les plus structurés au monde.

Souvent cité en exemple par les instances européennes, il repose sur trois principes fondateurs :

- L’intégration – la prévention et la réponse font partie d’un même continuum.

- La subsidiarité – chaque acteur agit à son niveau, dans son champ de compétence.

- La transparence – les populations sont informées des risques et des conduites à tenir.

Cette organisation assure une cohérence nationale tout en laissant aux territoires la souplesse opérationnelle nécessaire.

Un équilibre entre cadre, confiance et coordination — la marque de fabrique de la gestion de crise à la française.

6. Des documents vivants : s’entraîner, tester, améliorer

Un plan de gestion de crise n’a de valeur que s’il est connu, compris et maîtrisé par ceux qui devront l’appliquer.

Trop souvent, les POI, PPI, PSI, PDI ou PPRT restent des documents figés — conformes sur le papier, mais jamais éprouvés en conditions réelles.

La différence entre un plan “papier” et un plan “opérationnel” tient à l’entraînement et à l’actualisation continue.

6.1. L’exercice : une obligation renforcée

Le décret du 24 septembre 2020 a renforcé les exigences en matière d’exercices de crise, notamment pour les sites Seveso seuil haut.

Ces établissements doivent désormais réaliser un exercice POI au moins une fois par an.

Pour les autres sites soumis à POI, la fréquence minimale reste triennale.

En pratique :

- les sites Seveso haut organisent un exercice POI annuel, souvent en collaboration avec le SDIS et les services de l’État ;

- des exercices POI–PPI combinés sont régulièrement planifiés pour tester l’articulation entre la réponse interne et la coordination territoriale.

Ces mises en situation permettent de vérifier la réactivité, la communication et la compatibilité des moyens — autant d’éléments impossibles à évaluer sur le papier.

6.2. Retour d’expérience (REX) : tirer les leçons pour progresser

Chaque exercice et chaque crise réelle doit donner lieu à un retour d’expérience (REX).

L’objectif : comprendre ce qui a fonctionné, ce qui a bloqué, et comment améliorer les interactions entre acteurs.

Le REX porte notamment sur :

- la cohérence et la pertinence des décisions prises ;

- la vitesse et la qualité des communications entre acteurs ;

- la disponibilité et la compatibilité des moyens ;

- la compréhension des rôles et des responsabilités.

Les enseignements ainsi dégagés alimentent la mise à jour des plans, les programmes de formation et les scénarios d’exercices futurs.

C’est un cycle d’amélioration continue, indispensable à toute culture de crise mature.

6.3. Formation et appropriation du plan

Au-delà des exercices, la préparation repose sur la formation régulière des équipes.

Tous les intervenants — du personnel de terrain aux cadres dirigeants — doivent connaître leurs rôles, comprendre l’organisation de crise et adopter les bons réflexes.

Cet effort passe par :

- des sessions de formation internes sur le POI, l’alerte, la communication de crise ;

- des modules de sensibilisation pour les collectivités et services partenaires ;

- des formations dédiées aux élus et aux acteurs de proximité ;

- dans certaines zones, des actions d’information du public et des riverains.

Cette démarche construit une culture commune de la gestion de crise, où les plans deviennent des outils partagés plutôt que des contraintes administratives.

6.4. L’actualisation : maintenir la pertinence

Les plans doivent évoluer avec le site, l’environnement et la réglementation.

Toute modification d’organisation, de procédé ou d’aménagement doit être répercutée dans les plans (POI, PPI, PDI, etc.).

Cela suppose :

- une revue annuelle de l’ensemble des plans ;

- la mise à jour des contacts, des moyens et des scénarios ;

- une vérification de cohérence entre les différents plans (POI / PPI / PCS, etc.) ;

- et la diffusion systématique des versions actualisées aux acteurs concernés.

Un plan obsolète, même parfaitement rédigé, devient un facteur de risque.

Le maintenir à jour, c’est déjà prévenir.

6.5. De la conformité à la culture

L’enjeu dépasse la conformité réglementaire : il s’agit de bâtir une culture de la préparation.

Un POI exécuté chaque année, un PPI testé régulièrement, une formation continue et des retours d’expérience partagés — voilà ce qui transforme un dispositif statique en mécanisme collectif de résilience.

Ce sont les hommes et les femmes — exploitants, secours, autorités, élus — qui rendent ce système vivant.

Les plans cessent alors d’être perçus comme des obligations, pour devenir de véritables leviers de confiance, de performance et de sécurité durable.

7. De la réglementation à la culture de crise : construire la résilience

La France dispose d’un des systèmes de gestion de crise technologique les plus structurés au monde.

Mais la réglementation, à elle seule, ne crée ni la réactivité, ni la coordination, ni la confiance indispensables lors d’un événement majeur.

Ces qualités relèvent de la culture de crise, c’est-à-dire de la capacité collective à transformer des obligations en réflexes, et des procédures en pratiques vivantes.

7.1. De la conformité à la maîtrise collective

Rédiger un plan, c’est une étape.

Savoir l’activer, l’adapter et le faire vivre en situation réelle, c’en est une autre.

Un POI ou un PPI ne deviennent réellement efficaces que lorsque tous les acteurs — exploitants, secours, préfectures, collectivités — partagent une compréhension commune du risque et du rôle de chacun.

Cette appropriation repose sur trois piliers :

- La clarté : chaque acteur sait ce qu’il doit faire, avec quels moyens et à quel moment.

- La confiance : les relations interinstitutionnelles sont fluides, fondées sur l’expérience commune et le respect mutuel.

- La compétence : les équipes sont formées, entraînées et préparées à réagir sous contrainte.

C’est cette combinaison qui transforme la conformité réglementaire en maîtrise opérationnelle.

7.2. Une culture qui s’entretient au quotidien

La culture de crise ne s’improvise pas le jour de l’accident : elle se construit dans la durée, au rythme des échanges, des exercices et des retours d’expérience.

Elle s’appuie sur la mémoire collective des événements passés — de Feyzin à Lubrizol — et sur la volonté partagée de progresser en continu.

Cette culture s’exprime :

- dans la régularité des échanges entre exploitants et SDIS ;

- dans la qualité des exercices interservices ;

- dans l’attention portée à la formation des élus et des agents communaux ;

- et dans la capacité à associer les riverains et le grand public à la compréhension des risques.

L’information préventive, à travers les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) ou des initiatives comme la Journée nationale de la Résilience, participe pleinement de cette dynamique.

7.3. Le rôle stratégique des exploitants et des territoires

La résilience territoriale ne repose pas uniquement sur l’État : elle se construit à l’échelle locale, dans la collaboration quotidienne entre exploitants, collectivités et services de secours.

Un exploitant bien préparé facilite la tâche du préfet et du maire ; un territoire bien informé réagit plus vite et limite les conséquences d’un accident.

Les entreprises jouent ici un rôle clé : elles ne sont pas seulement sources de risques, mais aussi actrices de la protection collective.

Leur engagement dans la transparence, la formation et le partage d’expérience renforce la confiance et la légitimité du dispositif.

7.4. Préparer ensemble, c’est déjà protéger

La gestion de crise n’est pas une somme de plans : c’est un système vivant, fondé sur la coopération.

Les POI, PPI, PSI, PDI et PPRT en constituent la structure ; les femmes et les hommes qui les mettent en œuvre en sont le moteur.

La véritable résilience se mesure non pas à la perfection des textes, mais à la capacité d’un territoire à agir ensemble, vite et juste, face à l’imprévu.

C’est dans cette préparation partagée — entre exploitants, autorités et citoyens — que se construit la sécurité de demain.

Préparer ensemble, c’est déjà protéger.

Conclusion — Comprendre pour agir, agir pour prévenir

Les plans de gestion de crise technologique constituent bien plus qu’un empilement de dispositifs administratifs.

Ils traduisent la volonté de la France de structurer, dans le détail, la réponse collective aux risques industriels : anticiper, coordonner, protéger, reconstruire.

Chaque plan — POI, PPI, PSI, PDI et PPRT — occupe une place spécifique dans cette architecture :

- le POI, cœur de la réaction immédiate sur site ;

- le PPI, pivot de la coordination préfectorale ;

- le PSI, garant de la sécurité des réseaux de transport ;

- le PDI, socle technique de la lutte incendie ;

- le PPRT, instrument d’aménagement durable et de protection des populations.

Ensemble, ils forment une chaîne de résilience, dont la solidité dépend avant tout du maillon humain : exploitants, secours, élus, services de l’État, citoyens.

De la connaissance à la conscience

Connaître ces plans, c’est déjà comprendre comment notre société s’organise pour faire face à l’imprévu.

Mais la culture de crise ne se limite pas à la connaissance des procédures : elle repose sur la conscience partagée du risque et sur la confiance collective dans la capacité à agir.

C’est cette culture que l’entraînement, la formation et la transparence contribuent à entretenir.

La réglementation fixe le cadre ; la résilience, elle, se construit dans la durée, par l’engagement quotidien des acteurs de terrain.

Pour aller plus loin !

Ressources officielles

- Ministère de la Transition Écologique, la prévention des risques technologiques

Présentation générale du dispositif français : POI, PPI, PPRT et cadre réglementaire. - GESIP : Guides et retours d’expérience en sécurité industrielle

Références techniques pour les exploitants, SDIS et autorités sur la maîtrise des risques majeurs. - DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

Doctrine d’emploi et planification de la réponse de sécurité civile. - Portail Géorisques : Connaître les risques près de chez soi

Cartographie des sites Seveso, PPRT et autres risques majeurs. - DREAL : Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Autorités techniques chargées du contrôle des établissements Seveso et du suivi des plans d’urgence.

Textes et références réglementaires

Le dispositif français de gestion de crise technologique repose sur un socle réglementaire solide, principalement issu :

- du Code de l’environnement (ICPE, études de dangers, POI, PPRT) ;

- du Code de la sécurité intérieure (PPI et planification de la sécurité civile) ;

- de plusieurs textes spécifiques :

- Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 : exercice POI annuel pour Seveso seuil haut ;

- Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 : PSI (canalisations) ;

- Décret n°2015-235 du 27 février 2015 — PDI et défense incendie ;

- Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 — PPRT.

- et de référentiels techniques reconnus :

- GESIP, CNPP / APSAD (R6, R13, R81), INERIS – Base ARIA.

Ce corpus forme un cadre cohérent, associant prévention, préparation et retour d’expérience, garantissant que les plans soient non seulement conformes, mais opérationnels et vivants.

Sur Le Guide HSE

Cet article inaugure une série dédiée à l’architecture française de la gestion de crise.

Chaque plan fera l’objet d’un dossier approfondi, articulant cadre réglementaire, bonnes pratiques et retours d’expérience :

- POI – La première ligne de défense sur site.

- PPI – Protéger les populations et coordonner les secours.

- PSI – Sécuriser les canalisations et réseaux.

- PDI – Garantir les moyens d’intervention.

- PPRT – Maîtriser l’urbanisation et réduire la vulnérabilité.

Ces articles offriront une double lecture : celle de l’expert et celle du décideur territorial confronté à la gestion concrète du risque.

FAQ – Plans de gestion de crise technologique

1. Un POI est-il obligatoire pour tous les sites industriels ?

Non. Le POI (Plan d’Opération Interne) est obligatoire pour les établissements classés Seveso seuil haut et, dans certains cas, pour les sites Seveso seuil bas lorsque le préfet l’impose. D’autres ICPE peuvent élaborer un POI volontaire pour renforcer leur préparation.

2. Quelle est la différence entre POI et PPI ?

Le POI gère l’urgence à l’intérieur du site et relève de la responsabilité de l’exploitant.

Le PPI (Plan Particulier d’Intervention), piloté par le préfet, s’applique lorsque les effets d’un accident peuvent toucher l’extérieur du site.

3. Le PSI concerne-t-il uniquement les canalisations de gaz ?

Non. Le PSI (Plan de Sécurité et d’Intervention) s’applique à toutes les canalisations de transport de gaz, hydrocarbures, produits chimiques ou dangereux, qu’elles soient souterraines ou aériennes.

4. Le PDI est-il un plan réglementaire ?

Pas toujours. Le PDI (Plan de Défense Incendie) n’a pas de valeur réglementaire nationale obligatoire, mais il est souvent exigé par les SDIS ou intégré dans le POI pour vérifier la disponibilité des moyens hydrauliques et la cohérence avec les besoins du site.

5. À quelle fréquence doit-on réaliser les exercices POI ?

Depuis le décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, un exercice annuel est obligatoire pour les sites Seveso seuil haut.

Pour les autres sites soumis à POI, la fréquence minimale reste tous les trois ans.

6. Qui valide un POI ?

Le POI est élaboré par l’exploitant et soumis pour approbation au préfet, après avis des services de l’État (notamment DREAL et SDIS).

Une fois approuvé, il devient un document de référence à jour et opposable en cas de contrôle.

7. Qu’est-ce qu’un PC Ex dans le cadre du POI ?

Le Poste de Commandement Exécutif (PC Ex) est le centre névralgique de la gestion de crise sur site.

Il regroupe le DOI (Directeur des Opérations Internes), le COI (Commandant des Opérations Internes) et leurs équipes pour piloter les actions et coordonner avec les secours extérieurs.

8. Le POI doit-il être communiqué au public ?

Non, son contenu détaillé est confidentiel, car il contient des informations sensibles sur la sécurité du site.

En revanche, un résumé non technique peut être partagé avec les autorités locales et les services de secours.

9. Quelle est la place du PPRT dans tout cela ?

Le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) agit en amont.

Il vise à maîtriser l’urbanisation autour des sites à risques et à réduire la vulnérabilité des riverains (travaux, expropriations, aménagements…).

10. Pourquoi parler de culture de crise plutôt que de réglementation ?

Parce qu’un plan ne suffit pas : la vraie sécurité repose sur la préparation, la coordination et la confiance.

Un POI efficace n’est pas seulement conforme à la loi : il est approprié, testé et vivant.

Ping : Plan Particulier d’Intervention (PPI) : protéger les populations et coordonner la réponse publique

Ping : PMA-AE : protéger les salariés quand l’accident industriel vient d’à côté - guidehse.fr