Votre organisation fonctionne-t-elle par piliers ou en silos ?

1. Introduction — La question qui dérange, mais qui éclaire

Chaque organisation cherche à être performante, agile et cohérente.

Pourtant, combien d’entre elles constatent, malgré des process solides et des équipes compétentes, que l’efficacité globale ne suit pas ?

Les décisions se fragmentent, les initiatives s’essoufflent, les priorités se contredisent.

Chacun agit dans son domaine, mais la cohérence du tout semble toujours à reconstruire.

C’est le paradoxe de nombreuses structures modernes : elles sont bien organisées, mais mal reliées.

Autrement dit, elles fonctionnent encore en silos.

Ce mode de fonctionnement, hérité d’une logique industrielle et hiérarchique, a longtemps semblé gage d’efficacité : clarifier les rôles, maîtriser les processus, sécuriser les responsabilités.

Mais dans un environnement complexe, interconnecté et soumis à des exigences multiples (sécurité, qualité, production, climat social…), cette segmentation devient un frein systémique.

Chaque service optimise sa performance, localement, sans toujours percevoir l’impact de ses choix sur la performance collective.

En tant que manager de transition, j’ai souvent observé ce décalage de l’intérieur : des organisations composées de professionnels compétents, de cadres investis, mais où le lien entre les métiers s’est peu à peu distendu.

Ce n’est pas un manque de volonté, ni de compétence. C’est une culture du cloisonnement, si familière qu’on ne la remet plus en question.

À l’inverse, certaines entreprises ont su opérer un changement subtil mais profond : elles ne fonctionnent plus en silos, mais par piliers.

Chaque pilier, qu’il s’agisse de la production, de la qualité, du HSE ou des ressources humaines , n’est plus une entité isolée, mais une colonne structurelle de l’ensemble.

La performance ne repose plus sur la spécialisation, mais sur la complémentarité.

Ce passage du silo au pilier n’est pas une question d’organigramme, mais de culture organisationnelle. La question est “comment nos pratiques, nos modes de pilotage et nos relations hiérarchiques traduisent ou entravent la coopération et le sens commun”.

Poser cette question, c’est interroger la maturité d’une entreprise. Non pas celle qui se mesure en certifications, mais celle qui se voit dans la fluidité des liens entre ses métiers.

Alors, au fond, la question mérite d’être posée : Votre organisation fonctionne-t-elle par piliers ou en silos ?

Partie 2. Le paradoxe du silo : de la maîtrise locale à la fragilité globale

Le travail en silos n’est pas né d’une mauvaise intention.

Il s’est construit au fil du temps comme une réponse rationnelle à la complexité croissante des organisations.

Face à la spécialisation des métiers, à la multiplication des normes, à la pression des résultats, le cloisonnement a longtemps semblé une évidence : chacun son périmètre, ses objectifs, ses responsabilités.

Cette segmentation rassure. Elle donne une impression de maîtrise, d’ordre et d’efficacité.

Mais cette organisation, pensée pour contrôler, finit souvent par fragmenter.

Ce qui paraît logique au niveau d’un service devient contre-productif à l’échelle de l’entreprise.

Chaque entité cherche à optimiser ses propres indicateurs, délais, coûts, conformité, productivité, sans voir que cette optimisation locale peut fragiliser l’ensemble.

Dans les faits, cela donne des organisations qui “tournent bien”, mais qui avancent en crabe :

- une production efficace, mais une maintenance saturée ;

- une qualité rigoureuse, mais déconnectée du terrain ;

- un HSE compétent, mais perçu comme extérieur à la performance.

Chaque silo fait bien son travail, parfois même trop bien, au point d’oublier qu’il ne travaille pas pour lui-même.

Le mythe de la performance locale

Le management par silos repose sur un mythe : celui de la somme des performances partielles.

L’idée implicite est simple : si chaque service atteint ses objectifs, alors l’entreprise atteindra les siens.

En réalité, c’est rarement le cas.

L’efficacité globale ne résulte pas d’une addition, mais d’une interaction.

Une production qui accélère sans coordination avec la maintenance crée des arrêts non planifiés.

Des décisions RH déconnectées du terrain désorganisent les équipes.

Un service HSE cantonné au contrôle perd la main sur la culture de prévention.

Autrement dit, ce qui dysfonctionne entre les services coûte souvent plus cher que ce qui dysfonctionne à l’intérieur d’un service.

Et pourtant, la plupart des indicateurs de performance continuent d’évaluer les résultats “par service”, alimentant la compétition interne plutôt que la coopération.

Le coût invisible du cloisonnement

Le cloisonnement ne se voit pas immédiatement.

Il ne provoque pas d’accident, ni de crise ouverte.

Mais il s’infiltre dans le quotidien sous la forme d’une usure silencieuse :

- des réunions interminables pour se synchroniser,

- des décisions qui se contredisent,

- des messages qui se perdent,

- des frustrations qui s’installent.

Sur le plan psychologique, il entretient le sentiment d’impuissance : “on fait bien notre part, mais ça bloque ailleurs”.

À terme, ce sentiment alimente le désengagement, puis la défiance entre métiers.

Les murs invisibles deviennent mentaux : on ne collabore plus, on se protège.

Et c’est là tout le paradoxe. Plus l’organisation cherche à se sécuriser par le cloisonnement, plus elle fragilise sa capacité d’adaptation et d’innovation.

Elle devient performante dans la répétition, mais vulnérable dans le changement.

En réalité, le travail en silo est un modèle rassurant mais obsolète :

- il protège les structures, mais pas la dynamique collective.

- Il maintient la conformité, mais pas la cohérence.

Sortir du silo ne consiste donc pas à supprimer les fonctions ou à fusionner les services, mais à redonner du sens aux liaisons entre eux.

L’efficacité d’une organisation moderne ne dépend plus de la solidité de ses compartiments, mais de la fluidité de ses interfaces.

Partie 3. Le travail réel face aux frontières organisationnelles

Sur le papier, une organisation en silos paraît claire : chacun connaît son rôle, ses objectifs, ses indicateurs. Mais la réalité du travail ne se laisse jamais enfermer dans les cases d’un organigramme. Entre ce qui est prévu et ce qui est réellement fait, il existe un espace immense — celui où les professionnels ajustent, contournent, improvisent, pour que l’activité tienne malgré tout.

C’est ce qu’on appelle le travail réel.

Sur le terrain, cette frontière entre services devient un terrain d’adaptation permanente.

Les opérateurs comblent les trous du système : ils reformulent une consigne mal transmise, prennent sur eux de résoudre un problème qui “ne relève pas d’eux”, ou anticipent les défaillances d’un autre service pour éviter l’incident.

Cette intelligence du quotidien, précieuse mais invisible, est la preuve que les organisations ne fonctionnent pas grâce à leurs procédures… mais grâce aux personnes qui les font vivre.

L’écart entre le prescrit et le réel : une zone à haut risque organisationnel

Dans les organisations cloisonnées, cet écart entre le travail prescrit (celui que l’on planifie) et le travail réel (celui que l’on accomplit) se creuse.

Plus les règles sont nombreuses, plus les salariés passent du temps à les interpréter plutôt qu’à les appliquer.

Ils deviennent les véritables “régulateurs du système”, sans reconnaissance ni marge officielle pour le faire.

Ce mécanisme a deux conséquences :

- à court terme, il permet à l’organisation de tenir debout malgré ses incohérences ;

- à long terme, il masque les signaux faibles d’usure, d’inefficacité et de désalignement stratégique.

En HSE comme en qualité, on retrouve ce même phénomène : des écarts permanents entre la règle et la réalité, que le terrain compense jusqu’à l’épuisement.

Ces micro-adaptations, ces “petits arrangements avec le réel”, deviennent la norme. Mais à force d’ajustements, le collectif perd la visibilité sur le fonctionnement global. Chacun colmate les brèches, sans jamais pouvoir réparer la structure.

Quand la coopération devient une variable d’ajustement

Le travail en silos ne détruit pas la coopération, il la rend artisanale. On coopère par nécessité, pas par conception.

Les acteurs développent des relations de contournement :

- “Je connais quelqu’un à la maintenance, je vais lui demander directement.”

- “On s’arrange entre nous, sinon ça n’avance pas.”

Cette débrouillardise est souvent valorisée à tort comme un signe d’autonomie.

En réalité, elle traduit une coopération de survie, dépendante des individus et non de l’organisation.

Quand ces personnes clés partent, tout se délite. Autrement dit : la coopération informelle masque la fragilité structurelle.

Pour un dirigeant, cet état de fait est doublement risqué.

Il produit une impression de performance (“tout roule, les gens s’arrangent”) alors qu’il signale en réalité une dépendance excessive au facteur humain.

Une organisation mature ne s’appuie pas sur la bonne volonté de quelques-uns, mais sur la robustesse de ses interfaces.

Les frontières invisibles : le coût humain du cloisonnement

Derrière ces ajustements permanents se cachent des tensions psychologiques fortes. Les équipes de terrain ressentent une pression paradoxale : elles doivent à la fois respecter les procédures et les contourner pour que le travail avance. Les managers intermédiaires, eux, se retrouvent souvent en porte-à-faux : ils voient les incohérences, mais n’ont pas toujours la légitimité pour les corriger.

Progressivement, cela use la confiance et le sens du collectif. Les frontières entre services deviennent des frontières mentales :

- “ce n’est pas notre problème”,

- “ils n’ont qu’à faire leur part”,

- “on ne nous écoute jamais”.

Le dialogue inter-métiers se réduit à des échanges formels, là où il devrait être le cœur de la performance opérationnelle.

Dans bien des missions, c’est ce décalage entre le travail imaginé et le travail réel qui explique les difficultés de performance, de sécurité ou de qualité. Non pas un manque de moyens, mais un manque de liaison : trop de cloisonnement, pas assez de relation.

C’est à ce moment-là que la métaphore du pilier prend tout son sens. Elle redonne de la verticalité au sens et de la solidité au lien. Mais pour comprendre comment, il faut d’abord revisiter ce que signifie “travailler ensemble”.

Partie 4. Le pilier : une autre métaphore de la performance

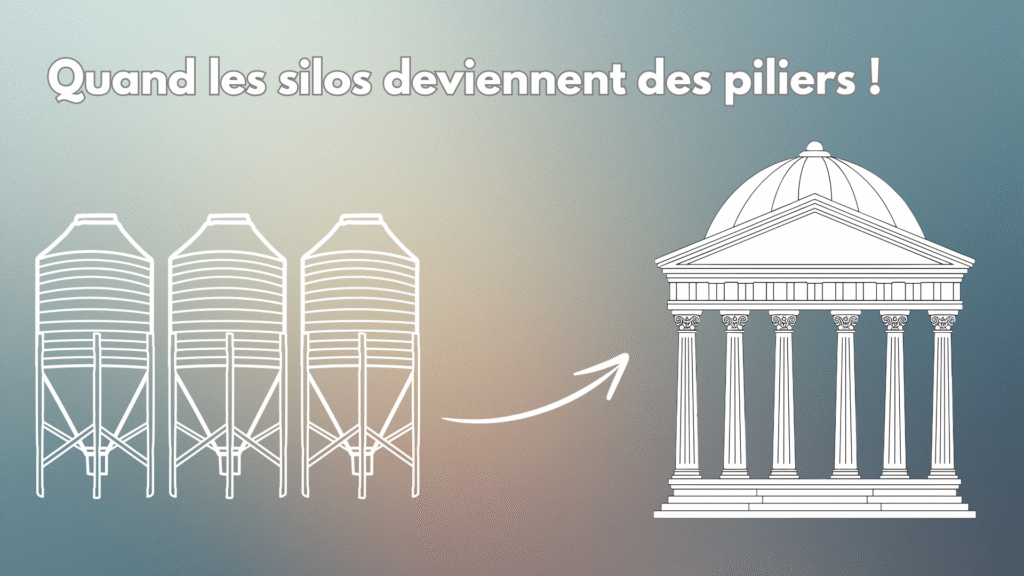

Le mot pilier peut sembler anodin, presque symbolique.

Pourtant, dans le langage de l’entreprise, les métaphores façonnent la manière de penser et d’agir.

Dire qu’une organisation repose sur des silos ou sur des piliers n’exprime pas seulement un mode de fonctionnement : cela révèle une philosophie de la performance.

Le silo isole, protège, compartimente. Il sert à stocker, à séparer, à maîtriser.

Le pilier, lui, soutient, relie, stabilise.

Il ne garde pas : il porte.

Dans un environnement où les interactions deviennent plus déterminantes que les compétences isolées, le passage du silo au pilier symbolise une véritable mue culturelle, celle du cloisonnement vers la contribution, de la maîtrise individuelle vers la responsabilité collective.

Du cloisonnement à la contribution

Dans un modèle “en silos”, chaque fonction agit dans son espace, avec des objectifs souvent distincts : la production vise la cadence, la qualité veille à la conformité, le HSE cherche à prévenir les risques, les RH à stabiliser les effectifs.

Ces logiques, légitimes en elles-mêmes, deviennent contradictoires si elles ne sont pas reliées par une finalité commune.

Le modèle “par piliers” invite à changer le regard. Chaque domaine n’est plus un territoire à défendre, mais un appui à partager. Chaque fonction devient un pilier de la réussite collective, contribuant à la stabilité et à la durabilité de l’édifice.

Autrement dit, la performance ne réside plus dans la juxtaposition de spécialités, mais dans leur alignement autour d’un sens commun.

C’est là toute la différence entre une entreprise “organisée” et une entreprise “structurée”.

La première répartit les tâches ; la seconde relie les finalités.

Le pilier comme colonne vertébrale du collectif

Un pilier n’existe pas seul : il prend tout son sens lorsqu’il s’articule avec les autres. Il ne cherche pas à dominer ni à absorber, mais à tenir sa place juste.

Dans les organisations performantes, cette articulation est visible, les décisions sont partagées, les priorités discutées, les tensions arbitrées dans une logique de coopération et non de concurrence.

C’est aussi un changement de posture managériale.

Le manager de pilier ne se définit plus comme le “gardien de son périmètre”, mais comme un médiateur de cohérence. Il veille à ce que son domaine soutienne les autres plutôt que de les freiner. Son rôle n’est plus de défendre un territoire, mais d’assurer la stabilité de l’ensemble.

Cette approche demande de nouvelles compétences :

- savoir articuler les enjeux techniques et humains ;

- développer une vision transverse ;

- assumer la complexité plutôt que de la simplifier artificiellement.

Une métaphore structurelle, mais profondément humaine

Le pilier, c’est la structure qui tient debout grâce au lien. Cette image parle autant à l’ingénieur qu’au manager. On ne construit pas un bâtiment solide avec des blocs isolés, mais avec des appuis qui travaillent ensemble.

En psychologie du travail, cette métaphore rejoint une idée fondamentale: le sentiment d’appartenance et la reconnaissance du rôle de chacun sont des ressorts puissants de la motivation. Quand une personne se sait “pilier” d’un collectif, elle agit autrement.

Elle n’exécute plus, elle contribue.

Et c’est souvent dans ce glissement, presque invisible, que naît la véritable culture de performance.

Sur le terrain, on reconnaît les organisations “par piliers” à un signe simple.

Quand un problème survient, la question n’est pas “qui est responsable ?”, mais “comment peut-on le résoudre ensemble ?”

La métaphore du pilier n’est donc pas une image flatteuse. C’est une boussole culturelle. Elle oriente les comportements, redonne du sens à la coopération et replace la performance dans une logique de construction commune.

Mais pour qu’un pilier soit solide, il faut s’assurer que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Et cela suppose une condition essentielle : valoriser les forces du collectif et tirer parti des compétences de chacun.

Partie 5. Valoriser les forces du collectif — Tirer parti des compétences de chacun

Dans les organisations en silos, les compétences existent — souvent nombreuses, parfois remarquables —, mais elles ne communiquent pas. Elles cohabitent sans se nourrir mutuellement. Chaque service capitalise son expertise, perfectionne ses pratiques, mais reste enfermé dans un système d’apprentissage interne.

Le savoir ne circule pas, il s’accumule.

Pourtant, dans des environnements complexes où les enjeux se croisent (qualité, sécurité, performance, climat social…), aucune compétence ne suffit isolément. C’est la combinaison des expertises qui crée la valeur. Et cette combinaison ne peut naître que dans une culture où le collectif est reconnu comme un levier de performance à part entière.

Le coût du cloisonnement des savoirs

Dans un système cloisonné, les compétences deviennent des frontières.

Les métiers se définissent par ce qu’ils savent faire et, souvent, par ce que les autres “ne savent pas faire”. Ce cloisonnement cognitif entretient une forme d’orgueil professionnel (“nous, on fait les choses correctement”) qui finit par isoler les acteurs les uns des autres.

En HSE comme en qualité, on retrouve fréquemment ce travers. Les experts s’expriment entre eux, dans leur langage, leurs référentiels, leurs priorités, sans toujours réussir à mobiliser les autres métiers.

La compétence devient un instrument de distinction plutôt qu’un facteur d’unité.

Le paradoxe est là : plus le niveau d’expertise augmente, plus le risque de déconnexion grandit.

Et lorsque les savoirs ne circulent plus, la coopération s’appauvrit, les erreurs se répètent, et la performance se fragilise.

Le pilier comme espace de reconnaissance

Le modèle “par piliers” inverse cette logique. Il repose sur une idée simple mais exigeante : chacun détient une part du savoir nécessaire à la réussite collective. La valeur d’un métier ne se mesure plus à son autonomie, mais à sa capacité à contribuer à la cohérence d’ensemble.

Dans une organisation pensée par piliers :

- la production apprend du HSE pour fiabiliser ses gestes ;

- le HSE apprend de la maintenance pour comprendre la réalité des interventions ;

- les RH s’appuient sur les managers de terrain pour mieux accompagner les équipes ;

- la qualité s’aligne sur les contraintes opérationnelles pour gagner en pertinence.

Chacun devient à la fois expert de son domaine et acteur de la transversalité.

Les réunions ne sont plus des lieux de confrontation, mais des espaces de régulation collective.

Les réussites sont partagées, les difficultés comprises comme des problèmes communs à résoudre.

Cette reconnaissance croisée redonne du sens à la collaboration : on ne travaille plus “ensemble par nécessité”, mais “ensemble par conception”.

Le rôle du manager : architecte de coopération

Dans ce modèle, le rôle du manager se transforme profondément. Il ne s’agit plus de “coordonner des compétences” au sens classique, mais de faire dialoguer des logiques différentes. Le manager devient un architecte de coopération : il repère les complémentarités, crée des ponts, et veille à ce que les contributions se renforcent plutôt que de se neutraliser.

Concrètement, cela passe par :

- des objectifs communs intégrant plusieurs dimensions (sécurité, qualité, performance) ;

- des temps d’échanges où les métiers s’écoutent réellement, sans hiérarchie de légitimité ;

- une attention portée à la reconnaissance : valoriser non seulement les résultats, mais aussi les collaborations réussies.

C’est un changement subtil, mais fondamental. Il transforme la posture du manager : de “celui qui contrôle” à “celui qui relie”.

La psychologie du collectif : confiance, utilité, reconnaissance

Ce passage à un modèle par piliers ne se décrète pas. Il suppose un climat de confiance et de sécurité psychologique. Chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, partager ses doutes, proposer des idées, sans crainte de jugement. C’est cette liberté d’expression qui fait émerger l’intelligence collective.

Mais pour que cette dynamique dure, elle doit reposer sur trois besoins fondamentaux du travail humain :

- La reconnaissance — être vu pour ce que l’on apporte.

- L’utilité — sentir que son travail contribue à quelque chose de plus large.

- La confiance — pouvoir s’appuyer sur les autres sans craindre d’être trahi ou dévalorisé.

Ces besoins, bien connus en psychologie du travail, sont les fondations invisibles de la performance durable. Une organisation “par piliers” ne les exploite pas comme des leviers de motivation artificiels, mais comme des mécanismes vivants à cultiver chaque jour.

Dans les organisations matures, la compétence n’est plus un capital à protéger, mais une énergie à partager.

Le collectif devient un amplificateur, pas une contrainte.

Ce basculement dans la valorisation des forces du collectif prépare la suite logique : comment, concrètement, amorcer la transition du silo au pilier ?

Car comprendre le “pourquoi” ne suffit pas ; il faut aussi savoir comment enclencher le mouvement, sans déstabiliser l’existant.

Partie 6. Passer du silo au pilier : comment amorcer la transition

Sortir du silo n’est pas une réforme organigramme. C’est un changement culturel, qui touche à la manière dont on pense la performance, le rôle du manager et la place du collectif. Cette transformation ne se décrète pas : elle se construit par étapes, par ajustements successifs, à partir de la réalité du terrain. Elle suppose de rétablir ce qui manque souvent dans les organisations cloisonnées : le lien, la confiance et la finalité commune.

1. Identifier les signaux du cloisonnement

Avant d’agir, il faut savoir observer.

Les signes d’un fonctionnement en silo ne sont pas toujours visibles, mais ils sont repérables :

- les réunions tournent en justification plus qu’en coordination ;

- les services travaillent “en parallèle” plutôt qu’en synergie ;

- les réussites individuelles sont valorisées davantage que les succès collectifs ;

- les tensions entre services sont traitées comme des problèmes de personnes, non comme des problèmes de structure.

Ces symptômes ne traduisent pas un manque de compétence : ils révèlent un système déconnecté.

Le premier pas consiste donc à rendre ces signaux visibles, en les partageant sans accusation. C’est un diagnostic culturel, pas un audit de conformité.

2. Créer les premières interfaces

La coopération ne naît pas spontanément : elle se fabrique.

Dans un environnement où les silos ont longtemps dominé, il faut recréer des espaces d’interface.

Quelques leviers simples mais puissants :

- Des projets transverses : choisir un enjeu commun (sécurité, performance, qualité, accueil d’un nouveau client) et le piloter à plusieurs métiers.

- Des rituels partagés : points d’avancement croisés, visites terrain conjointes, bilans d’incident collectifs.

- Des objectifs communs : relier les indicateurs (par exemple, associer sécurité et productivité plutôt que de les opposer).

Ces interfaces doivent être perçues non comme des “réunions de plus”, mais comme des moments de reliance : des espaces où l’on construit le sens collectif de l’action.

3. Faire évoluer la posture managériale

Le passage du silo au pilier repose largement sur la manière dont les managers incarnent le collectif.

Trois évolutions majeures sont nécessaires :

- Du contrôle à la confiance : reconnaître que la performance ne se mesure pas uniquement à la conformité, mais aussi à la qualité du lien et de la coopération.

- De la délégation à la co-responsabilité : encourager les équipes à participer aux décisions qui les concernent directement.

- De la communication descendante à l’écoute active : comprendre avant de convaincre, pour restaurer la cohérence du sens.

Le manager devient ainsi un chef d’orchestre de l’interdépendance : il veille à l’harmonie entre les piliers, sans chercher à uniformiser les instruments.

4. Instaurer la confiance et la sécurité psychologique

Sans confiance, la transversalité s’effondre. Pour oser collaborer, il faut pouvoir se tromper, exprimer un désaccord, signaler un risque sans crainte de sanction. C’est la base de la sécurité psychologique, concept aujourd’hui central dans la performance des collectifs.

Cette sécurité se construit par de petits gestes quotidiens :

- remercier plutôt que blâmer,

- expliciter les intentions plutôt que les laisser interpréter,

- partager l’information avant qu’elle ne devienne un enjeu de pouvoir.

Créer un climat de confiance ne relève pas d’un discours, mais d’une pratique managériale concrète. Une culture “par piliers” se reconnaît à cela : les acteurs parlent pour construire, pas pour se protéger.

5. Mesurer autrement la performance

Les indicateurs pilotent les comportements. Si l’on veut que les équipes coopèrent, il faut mesurer la coopération. Tant que les objectifs resteront strictement verticaux, les comportements le seront aussi.

Quelques pistes :

- introduire des indicateurs partagés entre services (taux d’incident, performance globale d’un chantier, satisfaction collective) ;

- valoriser la contribution au collectif dans les entretiens d’évaluation ;

- communiquer sur les réussites transverses plutôt que sur les exploits individuels.

Mesurer autrement, c’est reconnaître que la performance collective est un actif organisationnel, au même titre que la productivité ou la qualité.

6. Le rôle du leadership : impulser sans imposer

La transformation culturelle ne se décrète pas du haut. Mais elle ne naît pas non plus spontanément du bas. Elle émerge d’un leadership cohérent : celui qui relie la vision stratégique et la réalité opérationnelle.

Le rôle du dirigeant, du responsable Q ou HSE, n’est pas d’abolir les silos du jour au lendemain, mais de donner à voir un autre modèle de réussite. Un modèle où la coopération est perçue non comme un supplément d’âme, mais comme un levier de performance durable.

Cela passe par des gestes simples mais structurants :

- reconnaître publiquement les réussites collectives ;

- encourager les expérimentations locales de travail en pilier ;

- accepter que la transversalité prenne du temps — et qu’elle se construise dans l’imperfection.

En somme, il s’agit de piloter par le lien, non par la règle.

Le passage du silo au pilier n’est pas une révolution, c’est une évolution. Il ne s’agit pas de casser ce qui existe, mais d’y injecter de la conscience collective. D’ajouter de la relation là où il n’y avait que de la structure.

Ce cheminement ouvre sur une nouvelle manière de concevoir la performance , moins centrée sur la conformité, plus ancrée dans la coopération. Une organisation par piliers n’est pas plus “souple” qu’une autre ; elle est simplement plus vivante.

Et cette vitalité collective a des effets visibles — sur la santé, la motivation et l’efficacité opérationnelle.

Partie 7. Les effets sur la santé et l’efficacité opérationnelle

Passer d’un fonctionnement en silos à un modèle par piliers n’est pas une transformation abstraite. Les effets se mesurent rapidement — non pas seulement dans les chiffres, mais dans la qualité du climat de travail, la fluidité des décisions et la stabilité des résultats. C’est un changement qui agit autant sur la performance opérationnelle que sur la santé psychologique collective.

1. La fluidité organisationnelle : moins de friction, plus de flux

Dans une organisation cloisonnée, chaque service avance à son rythme, selon sa propre logique. Les interfaces deviennent des zones de frottement : qui fait quoi, quand, comment ? Les retards, les erreurs et les tensions ne viennent pas du manque de compétence, mais du manque de synchronisation.

Le travail “par piliers” réduit ces frictions. Les flux d’information circulent plus librement, les décisions se prennent plus vite, les imprévus se gèrent en collectif plutôt qu’en cascade. Cette fluidité crée un gain d’énergie managériale considérable : moins de coordination défensive, plus d’action utile.

L’expérience montre que les organisations qui réussissent cette bascule réduisent :

- les temps morts liés aux validations multiples,

- les erreurs de transmission,

- et les doublons de tâches entre services.

Ce n’est pas une “agilité” au sens à la mode du terme, mais une agilité structurelle, née de la clarté des liens.

2. La fiabilité opérationnelle : des décisions plus robustes

Quand les piliers dialoguent, la qualité des décisions s’élève naturellement. Les angles morts disparaissent : les choix intègrent simultanément la production, la sécurité, la qualité, le social. Les compromis ne se font plus après coup, mais en amont.

Cette approche transversale réduit la variabilité et améliore la fiabilité. Une décision partagée est rarement parfaite, mais elle est plus solide car elle intègre la complexité du réel.

Dans le domaine HSE, cette cohérence se traduit souvent par :

- une meilleure anticipation des risques,

- une intégration plus fluide des changements (procédure, matériel, organisation),

- et une diminution des incidents liés à des erreurs d’interface.

Le pilier crée de la stabilité, non par le contrôle, mais par la compréhension partagée du travail.

3. La santé psychologique : restaurer le sens et la reconnaissance

Les effets humains de la transversalité sont tout aussi tangibles. Quand les salariés comprennent le rôle de leur métier dans la réussite collective, le sentiment d’utilité revient.

Quand les services se parlent, la méfiance recule. Quand les objectifs se rejoignent, les tensions cessent d’être vécues comme des “conflits de territoire”, pour redevenir des problèmes à résoudre ensemble.

Cette transformation culturelle agit sur les principaux déterminants de la santé au travail :

- le sens : chacun voit à quoi son travail contribue ;

- la reconnaissance : les efforts sont visibles, valorisés et partagés ;

- l’équité : les décisions deviennent plus cohérentes et transparentes ;

- la charge psychique : la coordination devient collective, allégeant la pression individuelle.

Les enquêtes internes le montrent souvent, à complexité identique, les organisations où le dialogue inter-métiers est fluide présentent des taux d’absentéisme et de turnover plus faibles.

Ce n’est pas un hasard : la coopération apaise.

4. Le sentiment d’efficacité collective

L’un des signes les plus forts d’une organisation par piliers, c’est la montée du sentiment d’efficacité collective. Les équipes ne disent plus “on subit”, mais “on s’en sort”. Elles développent la conviction qu’ensemble, elles peuvent gérer les aléas.

Ce sentiment est un puissant moteur de résilience.

Il transforme la manière de faire face aux crises, aux audits, aux imprévus : la solidarité devient réflexe, pas exception.

L’efficacité collective n’est pas une variable “douce”. Elle a un effet direct sur la performance mesurable : qualité des produits, taux d’incident, respect des délais, maîtrise des coûts.

Les liens humains deviennent un facteur de robustesse industrielle.

5. Vers une performance durable

Les organisations par piliers obtiennent souvent les mêmes résultats qu’avant, mais avec moins d’énergie dépensée. Elles deviennent plus stables, moins dépendantes de la vigilance individuelle, plus aptes à apprendre de leurs erreurs.

C’est là que se situe la véritable notion de performance durable, non pas produire plus, mais produire mieux, en s’appuyant sur une intelligence collective qui se régénère d’elle-même.

En somme, le travail en piliers ne rend pas l’entreprise plus “sympathique”, il la rend plus vivante, plus lucide, et plus résistante.

Le bien-être au travail et la performance ne s’opposent pas : ils partagent les mêmes fondations. Une organisation saine, c’est d’abord une organisation qui se parle, qui se comprend, et qui apprend ensemble.

Et c’est précisément cette conscience collective qui distingue les entreprises solides de celles qui s’épuisent à performer. Car au fond, la vraie maturité organisationnelle ne se mesure pas à la qualité des procédures, mais à la qualité des liens qui les font vivre.

8. Conclusion — Repenser la performance comme une œuvre collective

Travailler par piliers, ce n’est pas une formule à la mode. C’est une façon de redonner du sens à la performance collective, en réconciliant ce que les silos avaient séparé : la technique et le lien, l’efficacité et la confiance, la maîtrise et la coopération.

Le changement n’est pas spectaculaire.

Il se joue dans des gestes simples : une réunion menée autrement, un objectif reformulé collectivement, un manager qui écoute avant de décider, un service qui partage une réussite avec un autre.

Mais ces gestes, répétés dans le temps, transforment la culture d’entreprise bien plus sûrement qu’un plan stratégique.

Passer du silo au pilier, c’est accepter que la performance ne soit plus la somme des expertises, mais le produit de leurs interactions. C’est reconnaître que les organisations ne dysfonctionnent pas parce que les gens font mal leur travail, mais parce qu’ils ne peuvent pas toujours le faire ensemble.

Le pilier : une posture avant d’être un modèle

Une organisation “par piliers” n’a pas forcément changé ses structures. Elle a changé sa posture. Ses membres se considèrent comme des soutiens mutuels, pas comme des gardiens de périmètre.

Ils parlent de “nous” plus souvent que de “eux”. Ils savent que la réussite d’un pilier renforce la stabilité de tous les autres.

Cette maturité collective ne se construit pas en supprimant les frontières, mais en rendant leurs interfaces intelligentes. C’est ce qui distingue les organisations performantes des organisations performantes par hasard.

Une question de culture, pas d’organigramme

On peut redessiner un organigramme en une journée. Mais construire une culture où les métiers se font confiance, se respectent et se coordonnent naturellement, demande du temps. Cela suppose du leadership, de la constance, et surtout une conviction : que la coopération n’est pas une option “humaine”, mais une nécessité opérationnelle.

Les dirigeants qui l’ont compris ne parlent plus seulement de productivité, mais d’alignement. Ils savent qu’une entreprise fluide, c’est une entreprise où les problèmes se traitent à la bonne échelle : collectivement.

Et que la prévention, la qualité ou la sécurité cessent d’être des contraintes pour devenir des valeurs de cohérence.

De la structure au vivant

Une organisation n’est pas une mécanique : c’est un organisme. Et comme tout organisme vivant, sa santé dépend de la qualité de la circulation entre ses organes. Les silos rigidifient. Les piliers soutiennent. L’un enferme, l’autre relie. L’un protège la forme, l’autre nourrit la vie.

Ce passage du structurel au vivant, du cloisonnement à la reliance, c’est sans doute le plus grand défi managérial de notre temps. Et aussi le plus prometteur. Au fond, la question n’est pas “comment casser les silos”, mais “comment construire des piliers solides, reliés et porteurs de sens”.

Car une organisation performante ne se résume pas à des process efficaces. C’est un collectif capable d’apprendre, d’ajuster et de se soutenir, même quand les cadres vacillent.

C’est cela, une organisation vivante. Et c’est cela, la vraie performance durable.

Pour aller plus loin !

Sur Le Guide HSE

Pour approfondir la question de la coopération, du sens et de la culture organisationnelle :

- Culture sécurité : et si on arrêtait de cocher des cases ?

Quand la prévention cesse d’être une contrainte pour devenir un levier d’adhésion et de confiance. - Les 7 signaux faibles du mal-être au travail

Apprendre à lire les décalages entre discours et pratiques, pour agir sur les causes plutôt que sur les symptômes. - RPS & QVCT : sortir du duel stérile

Pourquoi la santé psychologique des équipes dépend d’abord de la cohérence organisationnelle et du dialogue social réel.

Lectures inspirantes :

Quelques ouvrages de référence, en français, pour prolonger la réflexion sur le lien entre coopération, santé et performance :

• Amy Edmondson – L’entreprise sans peur (Éditions Pearson, 2020)

Une exploration claire et accessible du concept de sécurité psychologique, indispensable à toute démarche de coopération durable.

• Isaac Getz & Brian Carney – Liberté & Cie (Flammarion, 2013)

L’ouvrage qui a popularisé le modèle des entreprises libérées, où la confiance et la responsabilité remplacent le contrôle.

• Christophe Dejours – Le facteur humain (PUF, 2015)

Une plongée essentielle dans la psychologie du travail réel, et dans la manière dont les organisations peuvent soutenir — ou détruire — la santé mentale.

• Edgar Morin – Introduction à la pensée complexe (Seuil, 1990)

Un texte fondateur pour comprendre la logique des systèmes vivants et la nécessité de relier plutôt que de séparer dans l’action managériale.

Pour aller plus loin : la notion de “reliance”

Pour aller plus loin : la notion de “reliance”

Le terme reliance a été introduit par le psychosociologue Marcel Bolle de Bal dans les années 1970, avant d’être élargi par Edgar Morin dans sa pensée complexe.

Il désigne la capacité à retisser les liens — entre individus, savoirs et systèmes — dans un monde fragmenté.

Un concept essentiel pour penser la coopération et la cohérence organisationnelle.

Ressources en ligne :

Marcel Bolle de Bal — Reliance, déliance, liance : émergence de trois notions sociologiques (Revue Sociétés, 2003)

Lire sur Cairn

Edgar Morin — Le génie de la reliance (PDF, Intelligence-Complexité, 2015)

Télécharger sur intelligence-complexite.org

Pour aller plus loin : la notion de “reliance”

Pour aller plus loin : la notion de “reliance”