Analyse Préliminaire des Risques (APR) : méthode, exemple et bonnes pratiques pour une prévention efficace en amont

1. Introduction à l’Analyse Préliminaire des Risques (APR)

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR), parfois désignée sous son acronyme anglais PHA (Preliminary Hazard Analysis), est l’une des premières méthodes structurées utilisées dans le domaine de la sécurité des procédés.

Son objectif est simple mais stratégique : identifier dès les toutes premières phases d’un projet les dangers majeurs susceptibles d’affecter la sécurité des personnes, l’environnement ou l’intégrité des équipements.

À la différence d’autres méthodes plus approfondies comme l’HAZOP ou l’AMDEC, l’APR intervient en amont, souvent avant même que les choix techniques ne soient figés. Elle permet ainsi d’orienter la conception dans une logique de prévention, en détectant les points sensibles avant que leur résolution ne devienne complexe ou coûteuse.

L’approche repose sur la combinaison d’une revue documentaire, de l’expérience des experts et de l’analyse des scénarios redoutés. Sa simplicité et sa rapidité d’exécution en font un outil précieux dans les contextes à forte incertitude, typiques des phases de faisabilité ou d’avant-projet.

Adoptée dans de nombreux secteurs industriels (chimie, pétrole, nucléaire, santé), l’APR constitue souvent la première étape d’un processus plus global de gestion des risques, au sein duquel elle joue un rôle de filtre et de sensibilisation.

2. Objectifs et principes fondamentaux de l’APR

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est une méthode de diagnostic en amont, conçue pour dresser une première cartographie des dangers liés à une activité, une installation ou un procédé. Elle s’inscrit pleinement dans les démarches de conception sécurisée, d’analyse de faisabilité ou d’amélioration continue dans les environnements à risque.

2.1 Objectifs de l’APR

L’APR répond à plusieurs objectifs stratégiques :

- Anticiper les dangers majeurs dès les premières phases du projet (faisabilité, avant-projet sommaire, études préliminaires) afin de guider les choix techniques en intégrant la sécurité dès la conception.

- Hiérarchiser les scénarios de risque sur la base d’une évaluation qualitative (gravité × vraisemblance), pour focaliser les efforts de prévention sur les situations les plus critiques.

- Définir des mesures de maîtrise initiales, que ce soit des modifications de conception, des exigences techniques, des recommandations organisationnelles ou des analyses complémentaires à mener (ex. : HAZOP, AMDEC, LOPA).

- Mobiliser les acteurs concernés autour d’un langage commun du risque, et créer une dynamique de responsabilisation dès les premières étapes du projet.

- Limiter les surcoûts liés aux modifications tardives, en identifiant les facteurs de danger le plus tôt possible.

2.2 Principes fondamentaux de la méthode APR

L’APR repose sur une démarche inductive et systématique :

- Identification structurée des dangers potentiels

- À partir d’une checklist ou d’un guide de typologies de dangers (mécaniques, chimiques, thermiques, électriques, environnementaux, etc.).

- Exemple : risque d’incendie lors de l’installation d’un système de pompage de solvants inflammables.

- Formulation de scénarios plausibles

- Pour chaque danger identifié, on décrit les circonstances pouvant mener à un événement redouté.

- Exemple : fuite sur une bride non protégée, mise à feu par étincelle statique, propagation de l’incendie à d’autres équipements.

- Évaluation qualitative du niveau de risque

- Sur la base de deux critères simples : la gravité des conséquences et la vraisemblance du scénario.

- Les risques sont ensuite classés (souvent selon une matrice à 3 ou 4 niveaux : faible, modéré, élevé, inacceptable).

- Proposition de mesures correctives ou préventives

- On cherche à éliminer, réduire ou maîtriser le danger identifié, soit immédiatement, soit en planifiant des études plus poussées.

- Exemple : remplacer un matériau incompatible, ajouter une ventilation ATEX, réaliser une étude HAZOP sur la ligne critique.

- Documentation claire et traçabilité

- Chaque scénario est formalisé avec ses données clés : danger, situation génératrice, conséquences, cotation, mesure(s) préconisée(s).

- Ce support devient une base de travail pour les phases suivantes du projet.

2.3 Ce qu’il faut retenir

L’APR est une méthode souple, rapide et mobilisable très tôt dans un projet. Elle ne vise pas l’exhaustivité technique, mais permet d’orienter les choix, de détecter les points d’attention et de structurer les priorités.

Elle est particulièrement utile :

- dans les projets en phase de conception (bâtiments industriels, unités de production),

- dans les opérations de modification (revamping, changement de produit ou d’équipement),

- ou lors d’un audit de situation à risques avant redémarrage.

3. Déroulement d’une Analyse Préliminaire des Risques (APR)

La méthode APR se caractérise par sa rapidité de mise en œuvre et sa souplesse, mais elle n’en reste pas moins structurée. Son efficacité repose sur un déroulé clair en plusieurs étapes successives, qui permettent d’identifier les dangers et de hiérarchiser les risques de manière rigoureuse, même en l’absence de données détaillées.

3.1 Constitution de l’équipe d’analyse

Comme pour toute démarche d’évaluation des risques, la qualité des résultats dépend en grande partie de la composition de l’équipe :

- Ingénieur procédés ou concepteur : apporte la vision technique du système ou du projet.

- Référent HSE / sécurité industrielle : guide la réflexion sur les typologies de dangers et les obligations réglementaires.

- Représentants opérationnels (exploitation, maintenance, travaux) : font le lien avec la réalité du terrain.

- Facilitateur APR : garant de la méthode et de la dynamique collective.

Dans certains cas simples ou très en amont, une équipe restreinte suffit. Pour des projets sensibles (ICPE, Seveso), il est recommandé d’impliquer toutes les parties prenantes concernées dès cette étape.

3.2 Identification des dangers potentiels

À partir des premières données disponibles (plan de masse, organigramme fonctionnel, P&ID simplifiés, liste des produits, retour d’expérience), l’équipe procède à une revue systématique des dangers possibles.

Cela peut se faire à l’aide de :

- checklists génériques (danger chimique, électrique, thermique, environnemental, etc.),

- analyses d’accidents passés (retour d’expérience interne ou issu de bases type ARIA / IChemE),

- brainstorming structuré sur les opérations prévues.

👉 L’objectif est de ne pas omettre de familles de risques. Même en l’absence de données chiffrées précises, la méthode permet de construire une première cartographie robuste.

3.3 Formulation des scénarios d’accidents

Chaque danger est ensuite décliné en scénarios plausibles. Un scénario APR typique comprend :

- une situation initiale (ex. : transfert d’un solvant inflammable),

- un événement déclencheur (ex. : surpression, erreur humaine, défaut d’équipement),

- un événement redouté (ex. : incendie, explosion, pollution).

Ces scénarios restent volontairement synthétiques à ce stade. Leur but est d’alimenter la réflexion globale, sans entrer dans une modélisation fine.

3.4 Évaluation qualitative du niveau de risque

Pour chaque scénario, on procède à une cotation croisée de :

- la gravité des conséquences (humaines, matérielles, environnementales),

- la vraisemblance du scénario (fréquence estimée, niveau de maîtrise existant).

Cette évaluation permet de positionner chaque scénario sur une matrice de criticité (type 3×3 ou 4×4) et de le classer comme :

- risque faible → surveillé, sans mesure immédiate,

- risque modéré → suivi, avec actions différées,

- risque élevé → nécessitant une action rapide ou une étude complémentaire,

- risque inacceptable → nécessitant une remise en cause du projet ou de l’activité prévue.

3.5 Définition des mesures et priorisation

Enfin, l’équipe formule des mesures de réduction du risque :

- suppression du danger (ex. : changer un produit),

- substitution d’un procédé plus sûr,

- ajout de barrières techniques ou organisationnelles,

- renvoi vers une méthode d’analyse plus approfondie (HAZOP, LOPA, AMDEC).

Les mesures sont ensuite priorisées selon le niveau de risque et la faisabilité, puis affectées à des responsables avec un plan de mise en œuvre.

3.6 Formalisation des résultats

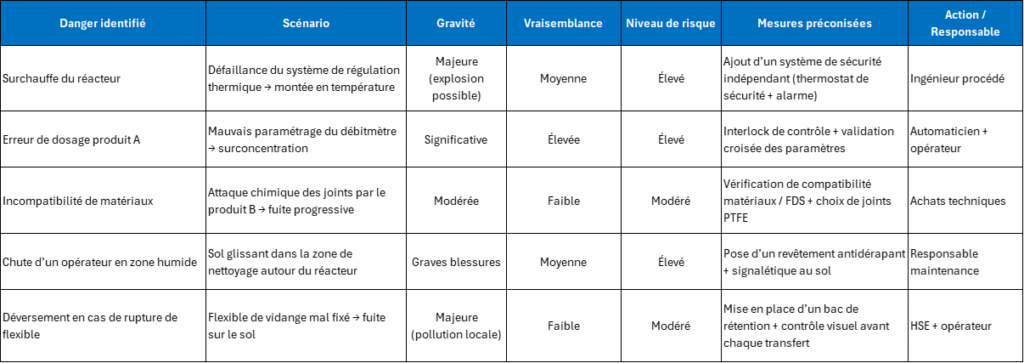

Un tableau APR est généralement utilisé pour documenter l’ensemble des résultats.

Modèle de tableau APR :

Ce tableau constitue un support de suivi, mais aussi une base de preuve réglementaire (notamment pour les ICPE ou projets soumis à étude de dangers).

Référence – Analyse Préliminaire des Risques (APR)

4. Avantages et limites de l’APR

L’Analyse Préliminaire des Risques est une méthode de repérage efficace, particulièrement adaptée aux premières étapes d’un projet. Elle offre un bon compromis entre simplicité de mise en œuvre et pertinence des résultats, mais elle présente également certaines limites qui doivent être bien comprises pour l’utiliser à bon escient.

4.1 Les avantages de l’APR

- Rapidité de mise en œuvre

L’APR peut être menée avec peu de données techniques détaillées, ce qui la rend adaptée aux phases précoces de conception ou de réorganisation. Elle permet de démarrer l’analyse des risques sans attendre la modélisation complète des procédés.

- Approche structurante pour la suite du projet

Elle fournit une première cartographie des risques, qui servira de base pour planifier les études plus poussées (HAZOP, LOPA, études ATEX…). Elle permet aussi de cibler les priorités en matière de conception, d’implantation, ou de sélection des équipements.

- Sensibilisation collective

En impliquant les parties prenantes dès le départ, l’APR favorise la prise de conscience des risques et crée une dynamique de prévention. Elle contribue ainsi à ancrer la culture sécurité dans la conception même des projets.

- Outil de dialogue avec les autorités

Pour les projets soumis à autorisation (ICPE, Seveso), l’APR permet de préparer un argumentaire clair et documenté en amont des demandes, montrant que les risques ont été pris en compte dès la genèse du projet.

4.2 Les limites de l’APR

- Analyse volontairement superficielle

L’APR ne vise pas l’exhaustivité. Elle repose sur des hypothèses générales et ne permet pas de détailler les mécanismes d’accident, ni d’évaluer avec précision la performance des barrières existantes.

- Approche qualitative et subjective

L’évaluation des risques se base sur l’expérience et les jugements des participants. En l’absence de données ou de profils expérimentés, certains scénarios critiques peuvent être mal évalués ou ignorés.

- Pas adaptée aux systèmes complexes

Dans les procédés comportant de nombreuses interactions, automatisations ou réactions en chaîne, l’APR atteint rapidement ses limites. Elle doit être complétée par des analyses plus techniques et plus rigoureuses, comme le HAZOP ou l’AMDEC.

👉 En résumé : l’APR n’est pas une fin en soi, mais un excellent point de départ. Elle oriente la réflexion, structure le projet et permet de détecter les risques majeurs à un stade où il est encore possible d’agir efficacement, sans générer de surcoûts.

5. Bonnes pratiques et points de vigilance

La réussite d’une APR repose autant sur sa méthode que sur la qualité de sa préparation, de son animation et de son suivi. Voici les principaux leviers à mobiliser pour garantir la pertinence et l’utilité de l’analyse.

5.1 Les bonnes pratiques à adopter

- Engager l’analyse au bon moment

L’APR doit être menée avant la validation des choix techniques clés (produits, équipements, emplacements) pour pouvoir réellement influencer le design du projet. Trop tardive, elle perd en efficacité.

- Travailler sur des documents même partiels

Il n’est pas nécessaire d’avoir un P&ID complet ou une description exhaustive. Des schémas fonctionnels simples, des fiches produit, un plan de masse ou un organigramme suffisent, tant que l’équipe dispose d’une vision claire des fonctions essentielles.

- Composer une équipe complémentaire

La diversité des regards est essentielle. Croiser les savoirs d’un exploitant terrain, d’un responsable HSE, d’un automaticien et d’un concepteur technique permet de couvrir l’ensemble des angles morts.

- Utiliser des checklists adaptées

S’appuyer sur une grille de typologies de dangers (chimique, mécanique, environnemental, organisationnel…) facilite l’identification et évite les oublis. Ces outils structurants stimulent la discussion.

- Favoriser une dynamique ouverte

L’APR est aussi une démarche d’écoute. Il est important d’accueillir les doutes, les expériences passées, les intuitions de terrain. C’est souvent de ces échanges que naissent les alertes les plus précieuses.

5.2 Les points de vigilance à maîtriser

- Ne pas sous-estimer l’APR parce qu’elle est “préliminaire”

Une erreur fréquente est de considérer l’APR comme une simple formalité. Or, mal conduite, elle peut laisser passer des dangers majeurs. Il faut donc lui accorder le sérieux qu’elle mérite.

- Éviter les cotations trop arbitraires

Même si l’évaluation est qualitative, elle doit reposer sur des critères clairs. Mieux vaut une cotation consensuelle argumentée, qu’un classement rapide sans débat.

- Documenter rigoureusement les résultats

Un tableau d’analyse bien rédigé, archivé et partagé permet à l’APR de s’intégrer efficacement dans le processus projet. Il doit inclure la traçabilité des décisions et des mesures retenues.

- Prévoir une suite aux recommandations

L’APR ne suffit pas à elle seule. Il est essentiel d’organiser une revue post-analyse pour vérifier la mise en œuvre des mesures, et planifier les analyses complémentaires nécessaires (HAZOP, AMDEC…).

👉 Une APR bien menée permet de gagner du temps, de sécuriser les choix techniques et de construire un socle de prévention solide dès les premières étapes du projet. Elle n’est jamais une perte de temps : elle évite les mauvaises surprises.

6. Conclusion

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est bien plus qu’un simple outil de repérage : c’est un véritable levier stratégique pour inscrire la sécurité au cœur des projets industriels.

En identifiant de manière anticipée les scénarios redoutés, elle permet de guider les choix techniques, de prévenir les dérives coûteuses et de mobiliser collectivement autour de la maîtrise des dangers.

Sa simplicité apparente ne doit pas masquer sa puissance. Bien conduite, l’APR éclaire les premières décisions, détecte les faiblesses structurelles, et prépare le terrain aux analyses plus approfondies à venir.

Elle ne remplace ni le HAZOP, ni la LOPA, ni l’AMDEC : elle les précède, les alimente et les structure.

Dans un environnement industriel où les délais se raccourcissent mais où les exigences de sécurité restent non négociables, l’APR s’impose comme une brique incontournable d’une culture de prévention efficace et mature.

FAQ – Analyse Préliminaire des Risques (APR)

Qu’est-ce qu’une Analyse Préliminaire des Risques (APR) ?

L’Analyse Préliminaire des Risques est une méthode d’identification des dangers réalisée très en amont d’un projet, d’une activité ou d’une modification. Elle vise à repérer les scénarios de risques majeurs afin d’orienter les choix de conception et de prévention dès les premières phases.

À quel moment faut-il réaliser une APR ?

L’APR est particulièrement pertinente lors des phases de faisabilité, d’avant-projet ou avant une modification significative d’une installation ou d’un procédé. Plus elle est réalisée tôt, plus elle permet d’agir efficacement sur les choix techniques et organisationnels.

Quelle est la différence entre une APR et un HAZOP ?

L’APR est une méthode globale et qualitative, utilisée pour un premier repérage des dangers. Le HAZOP est une analyse plus détaillée et systématique, centrée sur les dérives de procédés. L’APR précède généralement le HAZOP et permet d’en cibler le périmètre.

Le tableau APR suffit-il à garantir la maîtrise des risques ?

Non. Le tableau APR est un support de formalisation, mais il ne constitue pas une garantie de maîtrise des risques. Sa qualité dépend du niveau d’analyse, de l’expérience des participants et de la capacité à remettre en question les hypothèses initiales.

L’APR est-elle obligatoire d’un point de vue réglementaire ?

L’APR n’est pas toujours explicitement exigée par les textes réglementaires. En revanche, elle est largement reconnue comme une bonne pratique pour démontrer que les risques ont été pris en compte dès la conception, notamment dans les projets industriels ou soumis à autorisation.

Quels sont les principaux pièges lors de la réalisation d’une APR ?

Les pièges les plus fréquents sont la banalisation des opérations dites “courantes”, la sous-estimation des scénarios peu visibles, et la tentation de réduire l’APR à un exercice purement documentaire sans réelle analyse collective.

Quand faut-il compléter une APR par une autre analyse ?

Lorsque les scénarios identifiés présentent des enjeux élevés, des interactions complexes ou des incertitudes importantes, l’APR doit être complétée par des méthodes plus approfondies (HAZOP, AMDEC, LOPA, etc.).

Ping : Analyse HAZOP : méthode, étapes et exemples – Guide complet

Ping : Sécurité des procédés : Top 10 des méthodes d'analyse de risques